こんにちは! 行動分析学の専門家、手島栞です。「目標は明確にある。でも、なぜか行動できない…」そんなお悩みをお持ちの方へ向けて、行動するためのヒントをお届けしています。

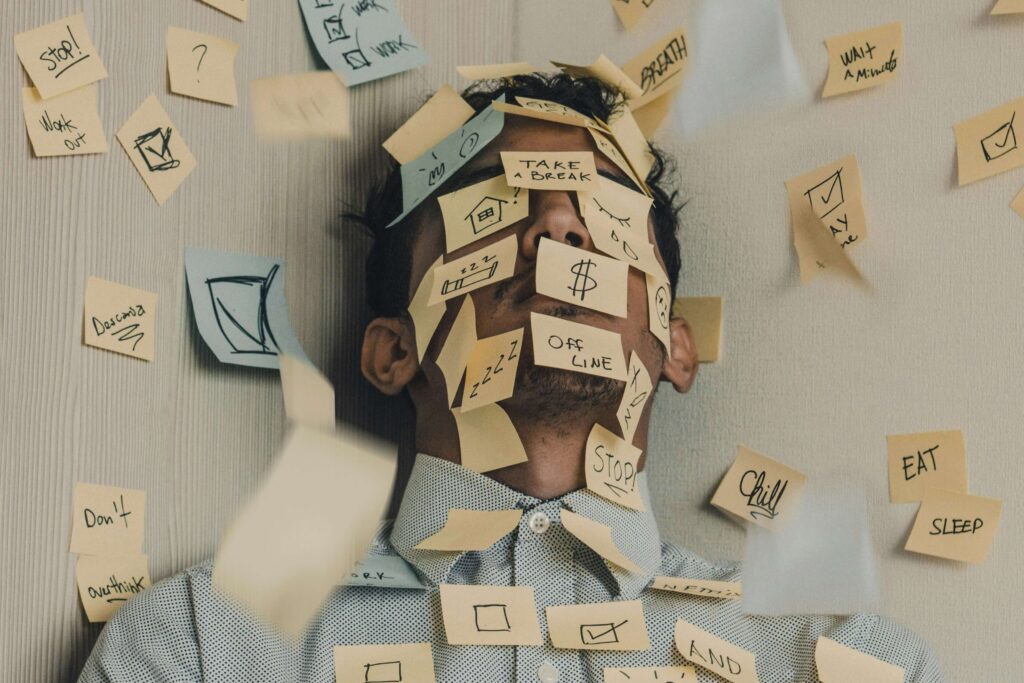

「どうしても、仕事に集中できない…」

そんな悩みを抱えていませんか?

周りが毎日コツコツ成果を出す中、自分だけが集中できず、焦ったり自己嫌悪に陥ったり。

この記事では、なぜ「集中ができない」のか、その原因を自分の内側と外側から分析し、個人と組織の両面から対策する方法をわかりやすく解説します。 これを知れば、あなたのビジネスパフォーマンスは劇的にアップするはずです。

経営者・管理職が直面しやすい「集中ができない」問題の特徴

経営者や管理職は、いつも突発的なタスクや急な問題に追われ、せっかくの集中時間が次々と奪われてしまいます。ここでは、その原因を具体的に掘り下げます。

想定外の“差し込みタスク”が集中を切る

突然の来客、急な電話連絡、そして複数の意思決定が、計画していた作業の途中で次々と押し寄せます。

たとえば、大切なプレゼン資料の作成中に「急ぎのミーティング」が入ったり、メールの返信で手が止まったり。そうすると、「もう一度集中し直そう!」と思っても、気持ちが途切れてしまいます。こうした「差し込みタスク」が重なると、せっかくの集中の流れが一気に崩れてしまうのです。

絶え間ない“マネジメント業務”が思考を分断する

経営者や管理職は、部下からの報告、連絡、相談などの業務が山積みです。

これらの対応が次々に入ると、重要な戦略を練る時間や深く考える時間がどんどん奪われていきます。たとえば、全社ミーティングの直前に突然「部下からの急な相談」が入ると、せっかくの集中が途切れ、会議に入る直前までその調子を保つのは難しくなります。

大切な意思決定をする前に、何度も気持ちを切り替えなければならないのは、大きなストレスにもつながります。

“環境をコントロールする”か“コントロールされる”か

どんなに意志が強くても、四六時中、集中し続けるのは不可能です。

なぜなら、集中力はあなた自身だけで保てるものではなく、環境の影響を強く受けるものだから。

もしあなたが、外からの情報や予定変更に振り回されているとしたら、それは「環境にコントロールされている状態」かもしれません。

一般社員の「集中ができない」とは何が違うのか?

一般社員は、決まったタスクやデスクワークが中心で、比較的環境が一定の中で働いています。

しかし、経営者や管理職は、突発対応や複数の業務を同時に抱えています。意思決定の速さが求められることも多く、状況が刻々と変わるため、集中を保つための環境が格段に複雑です。

日々刻々と変化する多くの要因に囲まれ、集中しづらい構造になっている現実を理解することが大切です。

個人面から見る「集中ができない」要因

あなた自身の体調や心の状態は、集中力に大きく影響します。ここでは、内側からの原因とその対策をお伝えします。

心身の健康・脳の特性

十分な睡眠、適度な運動、バランスの良い食事が整っていないと、集中力は大きく低下します。また身体のどこかに痛みがあると、そこが気になって集中が途切れます。

ストレスや不安がある場合は「マインドワンダリング」と呼ばれる状態になりやすくなります。目の前の出来事ではなく、過去や未来に想いを巡らせる状態で、これがあるとなかなか集中できません。

さらにはADHDなど、生まれつき脳の特性が原因で集中しにくい場合もあります。

タスクや目標の曖昧さ

「何をすべきか」がはっきりしないと、迷いや不安が生まれ、集中力を削いでしまいます。また、大きすぎる目標や目標が曖昧であることも、集中力を阻害する要因です。

タスクを処理している最中に「本当にこれを進めて大丈夫だろうか」「もっとやるべきことがあるのではないか」「自分には無理なのではないか」という疑問が生まれると、それだけで集中できません。

環境面から見る「集中ができない」要因

外側の環境も、あなたの集中力を左右します。

ここでは、物理的環境や社内のコミュニケーション、ルールや文化が集中を妨げる例を見ていきます。

物理的・人的環境の問題

机が散らかっていたり、必要な道具がそろっていなかったりすると、作業がスムーズに進みません。また、騒音やスマホの通知、照明や温度、匂いなど、物理的条件が自分に合っていないと、集中力はすぐに低下してしまいます。

自分の周りの人も、自分に影響を与える環境の一部です。苦手な人がそばにいるだけで、気が散ってしまう人もいるのではないでしょうか。

社内コミュニケーションの乱立

メール、チャット、電話などの連絡や、話しかけられることが頻繁に入ると、常に中断され、深い集中状態に入るのが難しくなります。

特に経営者の場合、突発的な連絡が絶えない環境は大きな悩みの種です。集中できる自分のための時間をつくるか、集中を阻害されるのは仕方ないと割り切ってしまうのか…悩みますよね。

社内ルールや文化

連絡方法や緊急時の対処フローが整っていないと、すべて個別対応になり、結果として集中時間が削られてしまいます。

また、オープンドアやフリーアドレスなど、自由な働き方が逆に集中を妨げる場合もあります。組織全体で、集中時間を確保するルールや文化を築くことが求められます。

環境面が鍵となった実際のサポート事例

ここでは、会社経営者のAさんの事例を通して、環境因子がどのように集中力に影響しているのかを具体的にご紹介します。

Aさんは、集中力に問題を抱えているとご依頼をいただいた経営者です。当初、ADHDの可能性も疑われましたが、子どもの頃の履歴やこれまでの実績から、実は集中力自体は他の人よりも優れていることが分かりました。

そこで、実際にAさんの会社に伺い、業務中の様子を観察したところ、Aさんが仕事に集中しようとすると、ひっきりなしに電話がかかり、終わるや否や社員から話しかけられるという、外部の環境因が集中を阻んでいることが明らかになりました。この結果、Aさんは本来の集中力を発揮できず、ADHDのような状態に陥っていたのです。

理由が明確になったため、環境整備とコミュニケーションルールの見直しを実施することが最適な解決策となりました。

大きな組織での対策

集中ができない悩みを抱えている経営者や管理職は、個人で対策する前に、組織全体で集中力を確保する対策ができないか検討してみてください。社内コミュニケーションの整備やルールの最適化が有効な場合があります。

報連相の時間帯・方法を定める

「報告・連絡・相談」をする時間と、集中して仕事に没頭する時間を明確に区別しましょう。たとえば、一定の時間帯を「集中タイム」とし、突発的な連絡はその外で行うなど、ルールを整備することで無駄な中断を防げます。

マネジメント職の集中ブロック設定

経営者や管理職自身も、一定時間は自分の作業に専念できるブロックタイムを設定しましょう。この時間帯は、緊急でない連絡は後回しにするよう、周囲にも理解してもらうことが大切です。

差し込みタスクの対処フローを作る

突発的なタスクに対しては、あらかじめ役割分担や承認プロセスをシンプルにし、自分が直接対応しなくても仕事が進む仕組みを整えることが重要です。これにより、あなたが本当にやるべき業務に集中できる時間をしっかり確保できます。

また、周囲には「まずは自分でここまで試してから相談する」というルールを徹底することで、不要な中断や割り込みを減らし、個々の自律性を高める効果も期待できます。こうしたフローを作ることで、突発的なタスクへの対応がスムーズになり、結果として全体の生産性も向上します。

個人での対策

個々の力で集中力を高めるためには、まず自分自身のコンディションを整え、タスクを整理することが大切です。ここでは、日常生活で実践できる具体的な方法をご紹介します。

心身のコンディション整備

十分な睡眠、適度な運動、バランスの良い食事は、集中力を維持するための基本です。マインドフルネスやストレッチで、心と体をリラックスさせる時間を取り入れましょう。

目標設定とタスク整理

定期的に目標設定とタスク整理をすることで、今手をつけるべきタスクに対して、迷いなく手をつけられる頭の状態を作ります。

大きなタスクは小さく分解することで、状況に合わせて「やりやすいところから着手する」ことができるようになるのでオススメです。

“集中できている”状態を自覚する

いつ、どの環境や時間帯で集中できていたかを記録することで、今の自分の集中しやすい条件を知ることができます。

記録はアナログでもデジタルでも良いのですが、1か月程度取り続けると、傾向が分かります。とれたデータを、行動分析学を活用しながら振り返ることで、最適な環境を再現しやすくなるのでオススメです。

具体的な環境づくり:集中を促す仕組み

外側の環境を整えることは、集中力を高めるための大きな鍵です。物理的な環境の整え方は、人の数だけあります。ここでは、行動を促す仕組みの一例をご紹介します。

仕事道具の準備&デスク周り・PC内の片付け

必要な資料や道具を手元に揃え、無駄な物を排除することで、作業にすぐ取り掛かれる環境を整えます。書類の束や作業に必要のない情報が目に入らないように工夫することも大事です。

通知のコントロール

スマホやパソコンの通知を、作業に支障がないようにオフまたはタイミングを制御することが重要です。メールやチャットのチェックも一定の時間にまとめるなど、ルール化しましょう。

音や光の最適化

自分に合ったBGMやノイズキャンセリング、照明の明るさ、温度、湿度など、細かな環境設定が集中力に大きく影響します。これらを試行錯誤して、あなたにとって最適な状態に調整しましょう。

まとめ:「集中ができない」を打破するには、個人+組織の両面アプローチが必須

集中力を高めるには、 「自分の内側」と「周囲の環境」 の両方に働きかけることが大切です。まずは、睡眠・食事・運動を整えて、頭と体のコンディションを整える。そして、タスクを明確にし、目の前のことに迷いなく取り組める状態を作ることがポイントです。

さらに、自分の周りの環境を見直してみましょう。通知をオフにする、作業スペースを整える、チーム内で「集中タイム」を共有するだけでも、驚くほど変わります。

大切なのは、「自分は集中できない人間なんだ」と思い込まないこと。今日から、小さな一歩を踏み出してみてください。あなたの集中力は、行動次第で劇的に変わります。

スポーツ選手にもコーチがいるように…集中力サポートの必要性

トップアスリートがトレーナーのサポートを受けるように、ビジネスでも専門家の視点を取り入れることで、集中力は大きく変わります。

私は、行動分析学を活用し、あなたの業務・環境・習慣を分析して、集中を阻害する要因を一つひとつ解決するお手伝いをしています。

「もっと集中して仕事の質を上げたい」「先延ばしをなくしたい」と思ったら、まずは無料相談でお話を聞かせてください。 あなたのビジネスに“集中のプロ”を取り入れてみませんか?

サービス内容の詳細はこちらをご覧ください!