こんにちは!行動分析学の専門家、手島栞です。

「何かが障壁になって、どうしても目標を達成できない」

そんなお悩みを抱える経営者やビジネスマン向けに、目標達成に役立つ情報を発信しています。行動分析学ってなに?と疑問に思う方向けに、あなたの目標達成に役立つ行動分析学の基本法則について具体例を交えながらお話します。

行動分析学とは?

人は、自由に動いているかのように見えて、実は無意識にその人固有の行動の法則に従って行動しています。

だからこそ、

「目標達成のためにこのタスクをしないといけないのに、手をつけられない」

「やめたい習慣があるのに、なかなかやめられない」など、

自分の意思ではどうにもならない行動が存在するのです。

行動分析学とは、心理学の一つで、人や動物の行動の仕組みを科学的に研究している学問です。

目標達成に必要な行動の頻度を上げたり、逆に目標達成に邪魔になる行動の頻度を減らしたりするのに役立ちます。そのため近年では世界で、人の問題を解決するために活用されています。

行動分析学をビジネスに取り入れるべき最大の理由

行動分析学を活用すれば「あなたの」問題を解決するために「最適な」解決策を見つけられます。

世の中には、目標達成のためのビジネス本が溢れています。こんなにたくさんあるのに、なぜ新刊が出続けるのでしょうか?

「今度こそ自分に合う解決策が見つかるはずだ!」と、新しい本に手を伸ばし、そこに書いてある内容を実行できずに終わり、また新刊を買い続けるというループを繰り返している方もいらっしゃるのではないでしょうか?

行動の仕組みは人それぞれ違います。よくある誰かの成功法は、その著者にとって効果的だった解決策です。でも、その方法があなたの問題を解決してくれるとは限りません。

行動分析ではあなたの行動パターンや環境の影響を詳細に分析し、解決策を見つけます。それは多くの人に当てはまる解決策ではありませんが、あなたにとって最適な解決策です。

行動分析学を活用することの最大のメリットは、あなたに最適の解決策を見つけられる点にあります。

行動分析学の大きな特徴

行動分析学の大きな特徴は、行動できない理由をその人の性格のせいにしないところにあります。

「あなたの行動は、今いる環境や過去の経験の影響を受ける」

この法則が大前提にあるからです。

あなたの周りにも、自宅で一人で仕事をするとタスクに取り掛かるのは遅いけど、会社で人の目がある中で仕事をするようになったら、誰よりも早くテキパキと仕事ができる人はいませんか。

行動分析学では行動できない理由をその人の性格に求めず「どういう環境でどんな行動が出やすいのか」適切に分析し、環境を調整することで、あなたがどんな性格であっても行動を変えられるのです。

行動分析学でいう「行動」とは?

「行動」とは、あなたが行うすべてのことを指します。

ここで注意したいのが、「行動」とは単に体を動かすことだけを意味するのではなく、頭の中で行われる思考や計画も含まれるという点です。

例えば、メールをチェックしながら、メッセージにどう対応しようか考えることは行動です。このように、返信を書く前に、返信内容を頭の中で整理することも行動に含まれます。

さらに、心拍数や呼吸などの身体の生理的反応も行動です。

一般的な行動の定義とは少し違い、広い概念で「行動」を捉えています。

基本法則を目標達成に活かす

行動分析学では、いくつかの行動の法則が科学的に証明されています。そのうち、今日は基本となる法則を一つご紹介します。

三項随伴性とは?

「締切りが迫ったタスク。直前に手をつけて、徹夜でどうにか間に合った。」

Aさんは、締切りが先のタスクをいつも先延ばしする癖があります。

そして、締切り直前に手をつけて、いつもどうにか間に合っています。

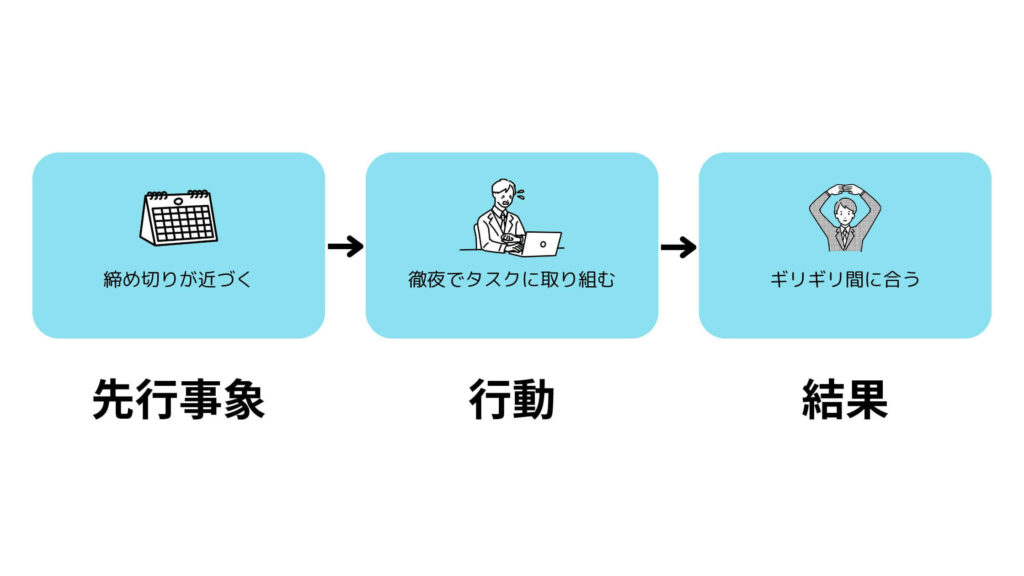

この行動は、行動分析学の法則で、下のような図で表すことができます。

行動する前の条件が特定の行動を引き起こし、その行動が特定の結果を引き起こしています。「先行事象」⇒「行動」⇒「結果」のような関係性のことを「三項随伴性(さんこうずいはんせい)」といいます。

行動が引き出される「先行事象」は人それぞれ違う

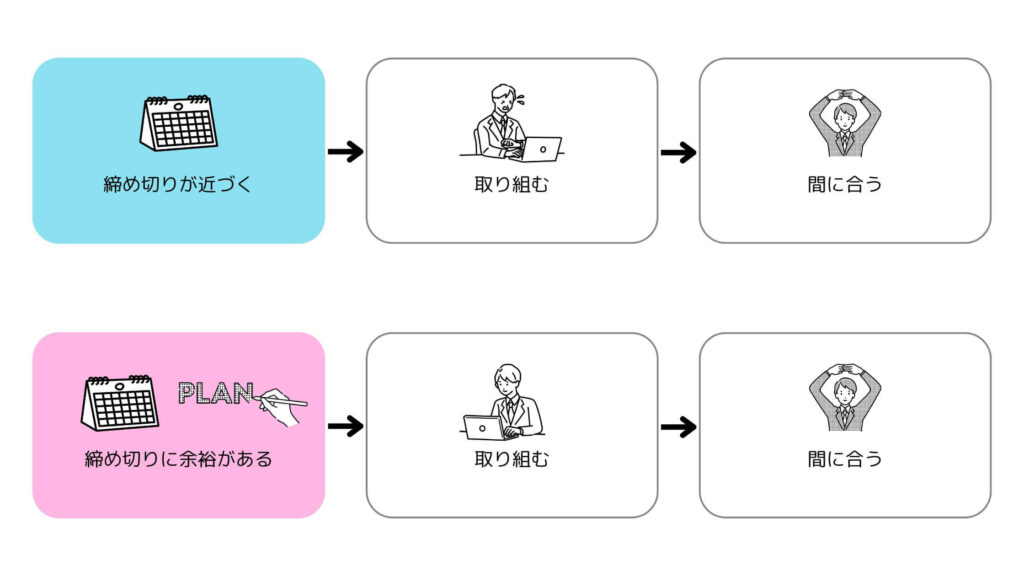

「行動」が引き出される「先行事象」は人によって違います。

同じ「タスクに取り掛かる」という行動でも、

締切りが直前のタスク(先行事象)があると、取り掛かる人もいますし、

締切が先のタスク(先行事象)に、取り掛かる人もいます。

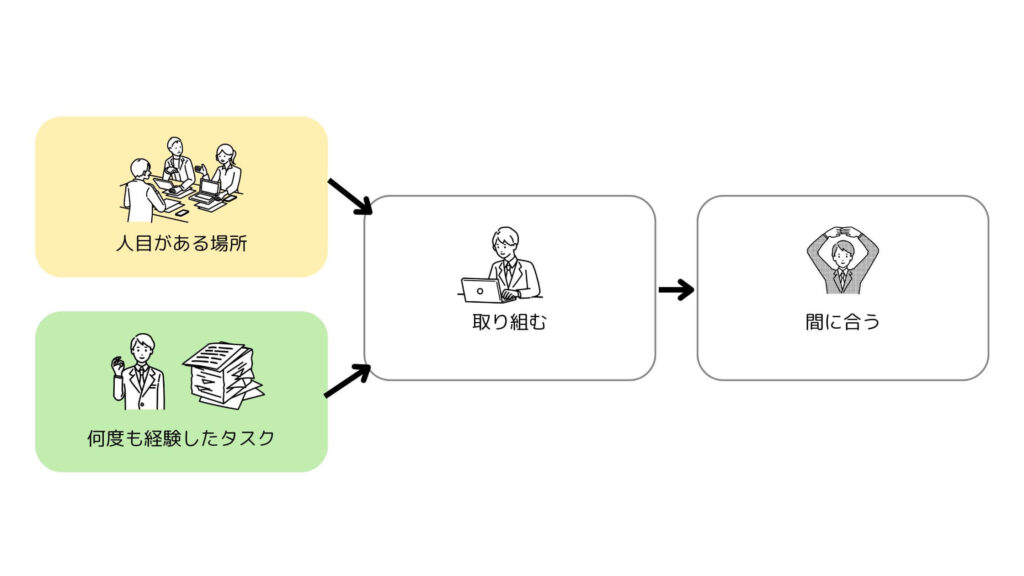

また、

会社など人目がある場所(先行事象)なら、締切りが先のタスク(先行事象)でも、取り掛かることができる人もいますし、

何度も経験したことがあるタスク(先行事象)なら、締切りが先のタスク(先行事象)でも取り掛かることができる人もいます。

どんな先行事象で、どんな行動が起きるのか自分なりの行動の仕組みを分析することに意味があります。

「結果」は未来のあなたの行動に影響する

行動後の結果は、未来の行動に影響を与えます。

「先延ばししていたタスクに着手したら、締切に間に合った」

この行動と結果にいつも決まった因果があるとしたら、

いつも「間に合う」という結果が、未来のあなたの先延ばし行動を作り上げている可能性があります。

一方で、

「先延ばしにしていたタスクに着手しても、締切に間に合わなかった」

そのうえ「取引先からの信用を失い、仕事をもらえなくなった」「上司に怒られた」「睡眠時間を削る生活が積もり積もって体調を崩し、入院するハメになった」という結果となってしまったとします。このように、結果が未来の先延ばし行動に影響を及ぼす場合、先延ばしをしなくなったり、先延ばしの頻度が減る可能性があります。

「好子」と「嫌子」を知れば、行動をコントロールしやすくなる

結果の影響で、未来の自分の行動が増える場合と、行動が減る場合があります。

行動を増やす刺激や出来事のことを「好子(こうし)」、

行動を減らす刺激や出来事のことを「嫌子(けんし)」と呼びます。

例えば、

「先延ばししていたタスクに着手したら、締切に間に合った。次に取り組むときも先延ばしをした。」というエピソードでは、

「締切に間に合う」ことが好子となります。

また、

「先延ばしにしていたタスクに着手しても、締切に間に合わなかった。次に取り組むときには、締切の1週間前に終えるくらい早めに取り組んだ」というエピソードでは、「締切に間に合わなかった」というエピソードが嫌子になります。

他にも「取引先から仕事をもらえなくなった」「上司に怒られた」「体調を崩した」という要素があれば、それも嫌子です。

好子と嫌子には「好き」「嫌い」という文字が使われていますが、自分にとって好きな刺激や出来事、嫌いな刺激や出来事というわけではありません。

未来の行動を増やす働きがあるか、減らす働きがあるかという点で区別されます。

自分の好子と嫌子を見つけよう

何が好子や嫌子になるかは、時と場合によって、またその人によっても違います。

あなたは、あなたがした行動について誰かに怒られたとしたら、同じことを繰り返さなくなりますか?それとも、怒られたとしても繰り返しますか?

人から怒られた後、次は怒られないようにと先延ばしをやめる人がいますが、

人から怒られても、先延ばしし続ける人もいます。

この場合、人から怒られるという刺激が、ある人にとっては好子になり、ある人にとっては嫌子になっています。

あなたの好子や嫌子はなんでしょうか。自分の好子や嫌子の傾向を知っておくと、行動をコントロールする時に役立てることができます。

分析結果を活かして行動をコントロールする

「先行事象」「行動」「結果」の因果の分析をもとに、あなたの行動を操作するための仕掛けを作れば、自由自在に行動を増やしたり、減らしたりできるようになります。

どのように仕掛けを作れば良いのか、例を挙げながらご説明しますね。

先行事象を変える

行動する前の先行事象にひと工夫することで、行動の出方を変えることができます。

初めて取り組むタスクを、先延ばしにしがちなBさん。

この場合の先行事象は「初めて取り組むタスク」です。

初めて取り組むタスクは、全貌が見えなかったり、着手しても思い通りにいかないことがあるため、先延ばししてしまう…と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

Bさんの先行事象を操作する具体例としては、

・手順を細分化し、どこが不明瞭なのかを特定する

・よく知っている人に不明瞭な情報について聞いてみる

が挙げられます。こうすることで初めて取り組むタスクの解像度が上がり、先延ばしにせず着手しやすくなるかもしれません。

結果を変える

行動した後の結果を事前に操作しておいても、行動の出方を変えることができます。

締切が先のタスクを先延ばしにしがちなCさん。先延ばしにしていても、必ず締切には間に合わせることができます。この場合の結果は「締切に間に合う」です。

実はCさん、稀に早めに着手できるときもあります。でも、早めに着手してもしなくても、締切に間に合うことには変わりはないので、先延ばし行動から抜け出せずにいました。

Cさんの結果を操作する具体例としては、

・早めに着手する日程を決め、その日の夜に大好きなサウナに行く予定を入れておく。その日タスクに着手できたら行けるけど、着手できなかったら行けない設定にする

・SNSにやることを宣言しておく。着手できた場合も、着手できない場合も結果を報告する

が挙げられます。どんな好子や嫌子が効果的なのか、その人にとって最も効果的なものを選ぶことで、効き目が変わってきます。

自分の行動は変えられる

目標達成に必要なことは、日々の行動を小さく変えていくことです。その積み重ねが長期的な目標達成に繋がります。

でも、頭ではそうわかっていても、これまでの習慣を変えるのはなかなか難しいですよね。目標を掲げて、達成するための行動はわかっていたとしても、始めの一歩が踏み出せずにいることもあると思います。

行動分析学は、その難しさを打開するための方法です。この方法を使いこなせば、必ず道は開けます。あなた専用の解決策を見つけ、目標達成のための第一歩を踏み出しましょう。

行動分析学を駆使した目標達成の方法について、無料相談を実施中!

・・・・・・詳しくは、こちらからご覧ください。

行動分析学に関するQ&A